おはようございます、アスレティックトレーナーの青柳陽祐です。

今回は先週参加した、日本初開催のEBFA公認Barefoot Training Specialistセミナーで学んだことを少しご紹介します。

学び多きセミナーを主催していただいた、ライフタイム・アスリート社の安藤さん、講師であるK-MAPカイロプラクティック&スポーツセラピーの河合先生、本当にありがとうございました!

”足部から腰椎骨盤股関節複合体(LPHC)のつながり”、これが今回のテーマとなります。

今回の参考資料:

1.EBFA Barefoot Training Specialist Certification(主催:株式会社ライフタイム・アスリート、講師:河合智則)

3.Healing Arts Continuing Education. Advanced Anatomy: Myofascial Meridians

足部のコア?

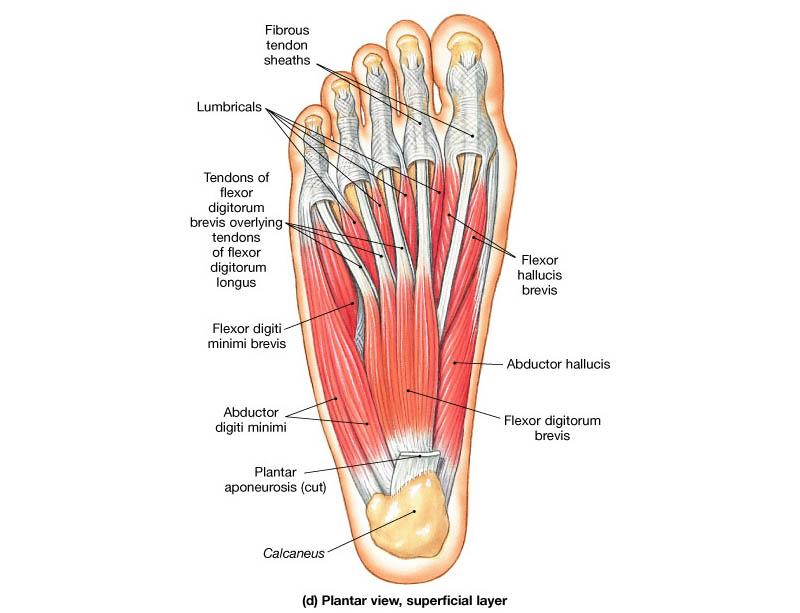

足部の内在筋ってとても大切…

Studyblueより

皆さんはコアというと体幹部を思い浮かべると思いますが、足にもコアは存在します。

ヨガのアーサナの基本である山のポーズ、バレエではポアント(つま先立ちの状態)など、身体の下から上へ姿勢を整えていくことは、昔から自然に行われていることです。

今回のセミナーの要点として、“Short Foot”(SF)というものがありました[1]。

SFの作り方は以外と単純なものです…

右がShort Footの状態です。

Foundation Pilatesより

1.足の5本指をMP関節から伸展させる

2.拇指以外の4本指をふわっと床に下ろす

3.最後に拇指を床に下ろす

この状態が足底の内在筋、特に母趾外転筋を活性化することになります。

足底トレーニングの定番にタオルギャザーがありますが、これとSFの効果をバランステストで比較した研究では、SFエクササイズを行ったグループの方がより、足部の回内を改善する効果が高かったとされていました[2]。

参加したセミナーではSFを意識しながらのエクササイズをたくさん行いましたが、足部のバランス感覚がセミナー中の短時間で改善される感覚がとても新鮮でした…

普段は靴の中でちぢこまっている足指が開いてゆく感覚も大切なんだと実感させられました。

ではこの足部のコアを非活性化することで下肢のアライメントに何が起こるのでしょうか?

骨と筋膜のコネクション

上の絵は筋膜ラインでも身体の軸となり得る、深前部ラインを表しています。

ここでは今回のテーマである足から体幹部に注目してみましょう。

なお、”下肢アライメントの崩れは足からそれともLPHCから起こるの?”という議論はここでは控えます。

こちらの下肢アライメントの記事もご覧ください…

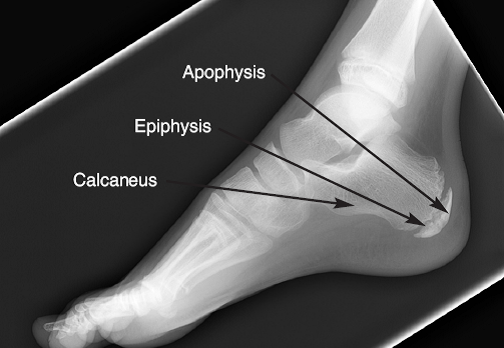

足底〜下腿:母趾外転筋、長母指屈筋、長趾屈筋、後脛骨筋

これらの筋が弱化していると、踵骨(距骨下関節)の外反および、足部の回内(偏平足の主な原因)のが起こる

膝〜股関節:膝窩筋、内転筋群、恥骨筋

足部の回内によって、筋肉の弱化・硬化が起こる(膝関節の内旋・外反→ニーイン)

LPHC:恥骨筋、骨盤底筋群、外旋六筋、腸腰筋、腰方形筋、腹横筋

ニーインによって、筋肉の弱化・硬化が起こる(股関節内旋、骨盤前傾)

このように下肢アライメントは、テンセグリティーにより支配されていると考えることもできるので、筋膜ラインと骨の並び方の傾向は意識したほうが良いと思います…

今回受けた、Barefoot Training Specialistのセミナーでは、”建物のように足部が姿勢の基”[1]というのが基本のコンセプトのようでした。

次回は足〜体幹部の筋と素足(Barefoot)やフットウェア(靴やインソール)がどのようにこれらの筋に影響するのかをまとめたいと思います…

To be Continued…

![足・体幹部・頭の深前部ライン[3]](http://yosukeaoyagi.com/wp-content/uploads/2014/09/deep-front-line1.jpg?w=225)